(14)猿の面(つら)の赤うなった話

|

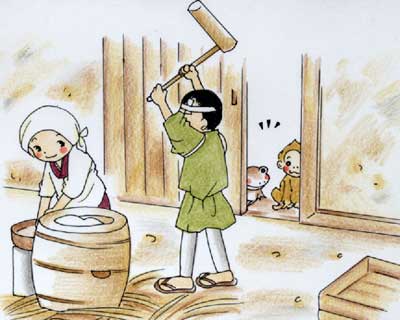

| 昔、猿の顔は白かった。 そのころ、山の下の家で餅(もち)つきをしていた。 一匹のおんびき(ひきがえる)が、餅が食いたいなと思うて、門口(かどぐち)からのぞいていた。そこへ猿がきた。猿も餅が食いたいなと思うた。それからふたりで相談して、おんびきが、裏へまわってゆつ(井戸)の中へはいって、子の鳴声(なきごえ)をする。家の人たちがびっくりして、見に出た間に、猿が門からはいって、餅を取って、山の上へもって上る。それからあとで、二人でわけて食(く)おうということにした。 おんびきは、そっと裏へまわって ゆつの中へパシャンととびこんで、ギュー、ギューと鳴いた。 「それ、子がゆついはまったがな」 というて、家の人たちは、あわてて裏へ出てしもうた。 |

|

| その間に猿はガラ、ガラッとかど口をあけて、ころっと、なぜ臼(うす)かたけに(餅つき臼ぐるみ)餅を取って山のてんだいまで走って上った。 あとからおんびきは、ぼつぼつ、ゆつから上って、山のてんだいまでほうて上った。猿は、なぜ臼をおろして、今から中の餅を食おうとしている。 おんびきが手を出して、 「さあ、半分わけてくれ」 というと、猿は、 「取ったら取ったもんのじゃ」 というてわけてくれない。おんびきは、 「そがいな事はない。二人で分けて食う約束じゃ」 という。 猿は、 「それでは、こうしょう。このなぜ臼を、餅の入ったまま、ここから下へころばかし、二人、それについて走って、取ったもんが餅を食うのじゃ」 という。おんびきは、走り合いではとても猿に勝てる見込みがない。 「どがいなと、お前の勝手にせい」 というと、猿は、 「そりゃ、ころばかすぞ」 というて、なぜ臼をぐっと押すが早いか、ダアッとそれについて走って、山の裾(すそ)で、なぜ臼の止る所までいった。 |

|

| 「さあ、取った」 と思うて臼の中を見ると、餅は途中でぬけて、からっぽの臼だけになっていた。 「こりゃ、しもた」 と思うて、また、もとのてんだいの方へ上ってゆくと、中程の岩の上でおんびきが、臼からぬけた餅を拾うてうまそうに、むしゃくしゃ食いよる」 「おい、わしにもちいとわけてくれやい」 というて、猿が手を出すと、おんびきは笑うて、 「なにゆんぞいやい、取ったら取ったもんのじゃないかい」 というた。 猿は恥をかいて、まっかな顔になった。それが今までなおらないでいる。 |

|

|

| 注1:「面(つら)」とは、顔のことですが、上品な表現ではありません。 注2:「門口(かどぐち)」とは、家の出入口のことです。 注3:「食(く)おう」とは、「食べよう」という意味です。 注3:「子がゆついはまったがな」とは、「子どもが井戸にはまった」という意味です。 注4:「出てしもうた」とは、「出てしまった」という意味です。 注5:「なぜ臼かたけに」の「なぜ臼」とは「餅の入った臼」、「かたけに」は「ごと」「ぐるみ」で、「餅の入った臼ごと」という意味です。「なぜ臼」の語源はよくわかりません。 注6:「てんだい」とは、「てっぺん」ともいい、一番高いところ(頂上)という意味です。 注7:「ほうて上った」とは、「這って上がった」という意味です。 注8:「取ったもんのじゃ」とは、「取った者の物である」という意味です。 注9:「そがいな事はない」とは、「そんな事はない」という意味です。 注10:「ころばかし」とは、「転がし」という意味です。 注11:「どがいなと」とは、「何なりと」という意味で、やや棄てバチ的に使う。 注12:「餅は途中ぬけて、からっぽ」とは、「餅は途中で臼から抜け落ちて、臼の中は空」という意味です。 注13:「食いよる」とは、「食べている」という意味です。 注14:「ちいとわけてくれやい」とは、「少し分けてくれい」という意味です。 注15:「なにゆんぞいやい」とは、「何を言ってるのか」という意味です。 |

| 挿絵:立巳理恵 |

| 出展:『相生市史』第四巻 |