元禄14(1701)年3月12日発行(第037b号)

赤穂藩の実力━二度の勅使饗応役

家臣団は548人→裕福?

家族を含めると2192人

|

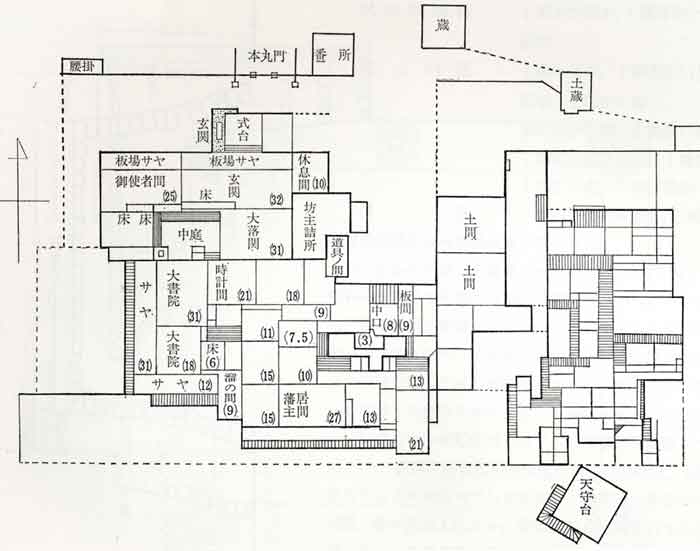

| ↑クリック(精細写真=11万1948バイトにリンク) |

| 赤穂城本丸絵図 |

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 赤穂浅野家は豊かであったか 家臣団の階層と人数を検証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 下の「(1)家臣団の階層と人数」((1)家臣団の階層と人数)を検証します。 元禄13(170)年と文久年間(1861年〜1863年)の統計です。ここでは、元禄13年を取り上げます。 近松勘六は馬廻役250石、大石瀬左衛門は馬廻役150石です。「(2)赤穂浅野家分限帳」では、近松勘六も大石瀬左衛門も中士に入っています。 300〜1000石以上が上士、50石〜300石が平士(中士)、1人扶持金1枚〜50石が下士、足軽以下を卒、組外惣領隠居等を下卒と分類できます。 上士は32人、平士(中士)は117人、下士は101人、卒は250人、下卒は48人になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 家臣団の階層と人数を検証 軍役の規定では、5万石では1250人 赤穂藩の武士の548人→裕福? 家族も含め総人数2192人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 元禄13年当時、武士と言われた人は、赤穂浅野家では548人になります。家族の人数を4倍すると約2192の総人数となります。 軍役の規定では、1万石につき250人とされており、5万石の場合、1250人となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

| 赤穂浅野家の分限帳を検証する 討ち入り浪士の階層は? |

| 赤穂藩分限帳(藩に所属する武士の名簿)によれば、足軽などを除いた定員が表示されます。以下にその要約を掲載します((2)赤穂浅野家分限帳) 天和時代は275人、元禄14年には261人です。 |

| 討ち入り浪士の階層は、貧しい者が多かったと言われていますが、実際はどうだったのでしょうか。 |

|

|

| 上士は7人、中士は15人、下士は13人です。上記の35人で見ると、上士が20%、中士が43%、下士が37%になります。上士と中士で63%ですから、家老級が4〜5人のなかで1人なので少ないことが目立ちますが、単に貧しい者が多かったとだけは言えないと思います。 その他隠居1人、部屋住は6人、浪人は1人という構成になっています。 |

|

|

| (2)赤穂浅野家分限帳の詳細情報←クリック |

| (2)赤穂浅野家分限帳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 定員 | 卒 | 士 下 | 士 中 | 士 上 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 38 | 37 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 09 | 08 | 06 | 05 | 01 | ||||||||||||

| 歩行小姓 | 横目付 | 役人并組外惣領 | 外村平馬組 | 小山 源五右衛門 |

組頭并物頭 惣領 |

木江九兵衛 | 大石八郎兵衛組 | 岡林蔵人組 | 伊藤五右衛門組 | 大野九郎兵衛 組 |

近藤源八組 | 組はづれ | 郡 奉 行 |

大目付 | 用人 | 持筒頭 | 足 軽 大 将 |

家老 | 一 天和時代 |

浅 野 内 匠 頭 家 表 | |||||||||||||

| 275 | 34 | 5 | 17 | 70 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | |||||||||||||||

| 大学様衆 | 奥様衆 | 隠居 | 横目 | 役人并組外惣領 | 多儀太郎左衛門 | 大木弥一右衛門組 | 組頭物頭惣領 | 江戸給人 | 大石八郎兵衛組 | 奥野将監組 | 外村源左衛門組 | 岡林杢之助組 | 的組 | 組外 | 在 々 奉 行 |

大目付 | 用人 | 持筒頭 | 足 軽 大 将 |

家老 | 三 安井家 |

赤穂分限帳 | 元禄辛巳 | ||||||||||

| 261 | 15 | 6 | 15 | 7 | 23 | 52 | 11 | 17 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 | |||||||||||||

| 奥様衆 | 隠居 | 横目 | 役人并組外之惣領 | 江戸 | 多 儀 太 郎 左 衛 門 組 |

組頭物頭惣領 | 江戸給人 | 玉虫七郎右衛門組 | 奥野将監組 | 外村源左衛門組 | 岡林杢助組 | 伊藤五右衛門組 | 組外 | 在 々 奉 行 |

大目付 | 用人 | 持筒頭 | 足 軽 頭 |

家老 | 六 華岳寺 |

分限帳 | 浅野内匠頭様 | |||||||||||

| 279 | 6 | 12 | 7 | 21 | 21 | 50 | 14 | 17 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 12 | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | |||||||||||||

| 堀部弥兵衛 | 茅野 ・神崎 |

小野寺幸右衛門 ・岡野 |

村松喜 ・前原 ・倉橋 |

勝田 ・武林 ・杉野 |

大高 ・貝賀 ・岡島 |

吉田沢右衛門 | 富森 ・赤埴 ・矢田 ・堀部安 ・奥田孫 |

中村 ・磯貝 |

潮田 ・木村 |

菅谷半之丞 | 早水 ・間喜 ・千馬 |

近松 ・大石瀬 |

大石主税 | 小 野 寺 十 内 |

間瀬久太夫 | 片岡源五右衛門 | 原惣右衛門 | 吉 田 忠 左 衛 門 |

大石内蔵助 | 義 士 所 属 | |||||||||||||

| 部屋住 | 間瀬孫・間十・奥田貞・矢頭・村松三・間新 |

| 浪人 | 不破 |

| 参考資料 |

| 『忠臣蔵』(赤穂市) |

| 『播州赤穂の城と町』(雄山閣) |