1701(元禄14)年3月14日発行(第066号)

内匠頭さんの遺骸を泉岳寺で埋葬

戒名の井沢元彦式解釈に反論

| 源五右衛門さんの今生の別れ 多門さんの発表に矛盾発生 |

|

|

|

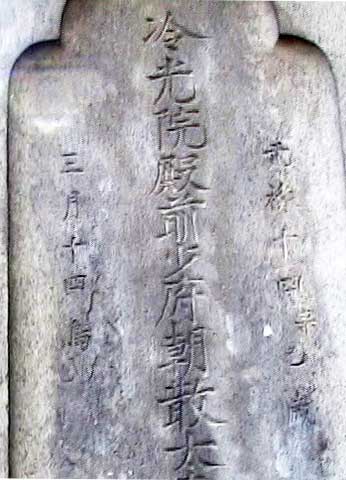

| 浅野内匠頭さんの墓 (泉岳寺) |

●田村右京大夫邸から●浅野大学邸への地図 | 浅野大学邸跡 |

|

|

| 3月14日(東京本社) |

| 源五右衛門さんら主君を泉岳寺に埋葬 |

| こちらは泉岳寺です。源五右衛門さんらが只今到着いたしました。 泉岳寺の酬山住職が「冷光院殿前少府朝散大夫吹毛玄利大居士」という戒名をおくりました。 遺体を埋葬した後、源五右衛門さん、磯貝十郎左衛門さん、田中貞四郎さんの3人は髪をき って主君に殉じました。 |

| 源五右衛門さんの今生の別れ 多門さんの発表に矛盾発生 |

| 多門さんの話が改めて疑念を持たれております。 それは源五右衛門さんが切腹寸前の内匠頭さんに、多門さんの温情ある措置で今生の別れ を惜しんだという話です。情報が今の段階でかなり集まって来ましたので、もう一度整理してみ ましょう。 午後4時頃、内匠頭さんが田村邸に到着しました。 午後4時過ぎ、庄田さんらが江戸城を出発しました。 午後6時頃、多門さんの話では片岡源五右衛門さんがやってきて、次の間で内匠頭さんと今 生の別れをしたといいます。 午後6時過ぎ、庄田さんが内匠頭さんに切腹を言い渡しました。 午後7時頃、内匠頭さんは切腹の場に案内されました。 午後9時過ぎ、多門さんらは任務を終えて田村邸を出ました。 この頃、田村邸からの手紙が浅野大学邸に届けられました。 これをうけて大学さんは留守居の建部さんらと内匠頭の近習である源五右衛門さんらを派遣 することにしました。 午後10時過ぎ、源五右衛門さんらが遺体を引き取りに田村邸に着きました。 |

| 臨終の際、源五右衛門さんは立ち会わず? |

| 何が矛盾かというと、切腹直前に主君と会った源五右衛門さんが切腹の時どこに居たかというこ とである。人情として主君の切腹の時には陰ながら臨終の場にいるはずである。 所が遺体引き取りには、大学さんの指図を受けている。つまり田村邸にはこの間居なかったこと になる。 |

|

|

|

| 浅野内匠頭さんの墓(泉岳寺) |

|

|

| 内匠頭さんの戒名を井沢元彦氏が誹謗・中傷の新解釈 冷静に、学問的に、井沢説に反論 |

| 井沢元彦氏は、『文治政治と忠臣蔵の謎』という本の中で、浅野内匠頭の戒名について次の様に書いています(参考資料1参照)。 『冷光院殿前少府朝散太夫吹毛玄利大居士』の冷光を「冷たい光」、吹毛玄利を「抜き身の利剣」と解釈し、「狂気のイメージがやはりある」と感じたとしています。 さらに、「日本刀が鞘から抜かれて青白く冷たく光っているというのが、この戒名のイメージである」と要約しています。 記者は、義士研究者に戒名の解釈をお聞きしました。以下がその回答でした。 冷光は「月光のように冴え渡る光」として、明晰な頭脳の持ち主とという意味です。 前少府は「内匠寮の長官である内匠頭の官名」です。 前朝散大夫は「唐時代の従五位下の呼称」です。 吹毛玄利の吹毛は「吹いた毛を切るほどの剣」という意味、玄利は「玄(天)理(道理)」という意味です。つまり、「吹いた毛を切るほどのほど天の道理をわきまえた」というように解釈できます。 「明晰な頭脳で、鋭い潔癖感の持ち主」というのが、浅野内匠頭像ではないでしょうか。 |

|

|

| 参 考 資 料 1 |

| 浅野長矩本人の戒名がある。 『冷光院殿前少府朝散太夫吹毛玄利大居士』 まあ「凄まじい」としか言い様のない戒名である。 まず「冷たい光」なんてのは普通絶対使わない。「前朝散大夫」というのは生前大名であったことを示す肩書きだが、「吹毛玄利」とは一言で言えば「抜き身の利剣」ということだ。つまり日本刀が鞘から抜かれて青白く冷たく光っているというのが、この戒名のイメージである。確かに幕府から切腹を命ぜられた人間だから、あまり「良い戒名」は付けられないのだが(ちなみに大石内蔵助良雄ら切腹した四十六士の戒名には、すべて刑死させられたことを示す「刃」と「叙」の一字が必ず入っている。ちなみに大石は「忠誠院刃空浄叙居士」堀部安兵衛は「刃雲輝叙信士」である)、それにしてもこれは「冷たい」。狂気のイメージがやはりあると言ったら、牽強付会が過ぎると言われてしまうのだろうか。 |

|

|

| 内匠頭さんの戒名を井沢元彦氏が誹謗・中傷の新解釈 冷静に、学問的に、井沢説に反論 |

| 記者は、東京大学史料編纂所教授で、今、最も忠臣蔵に関する情報を発信している山本博文氏をお尋ねしました。 山本氏は、戒名の「冷光院殿前少府胡散大夫吹毛玄利大居士」は、罪人としてではなく、ふつうに死んだ大名として遇せられたことのわかる戒名であると説明されました(参考資料2)。 |

|

|

| 参 考 資 料 2 |

| 浅野内匠頭は謀反を働いたわけではないので、葬儀をすることはとくに問題はないとされた。 そこで江戸では、4月官から皆にかけて、芝の射撃で内覧の法要が営まれた。位牌や石塔なども、このときは目立つように建立された。 戒名は「冷光院殿前少府胡散大夫吹毛玄利大居士」という。これは、罪人としてではなく、ふつうに死んだ大名として遇せられたことのわかる戒名である。 「前少府」の少府は内匠寮という役所の名で、「胡散大夫」は従五位↑のこと。「吹毛」と「玄利」はどちらも死後の名。「冷光」は称号なので、これより内匠頭は冷光院様と呼ばれるようになる(山本博文監修『忠臣蔵の謎』)。 |

|

|

| 「知らない者が知ったかぶりすると、大やけど」 「聞くは一時の恥、聞かぬは末代の恥」の好見本 |